【風景のロングパス_8】常願寺川の礫

sun-kyoプロジェクト・設計チームの趙 海光さんによるエッセイを、全12回に渡ってお届けします。

タイトルである“風景のロングパス”には「遠い先の誰かに、この風景をロングパスしよう」というこのプロジェクトへの想いが込められています。

常願寺川の礫

でもその前に、 もう一つ別の話をさせてください。この屋敷林にはあちこちに丸い石(ごろた石)が転がっていて、私は妙にそれが気になっていたのです。

それは河原でよく見るような、角のとれた丸い石で、小さいもので 20 センチくらいから大きいので 60~80 センチくらい。そういえば道路との境にある石垣もごろた石積みでした。

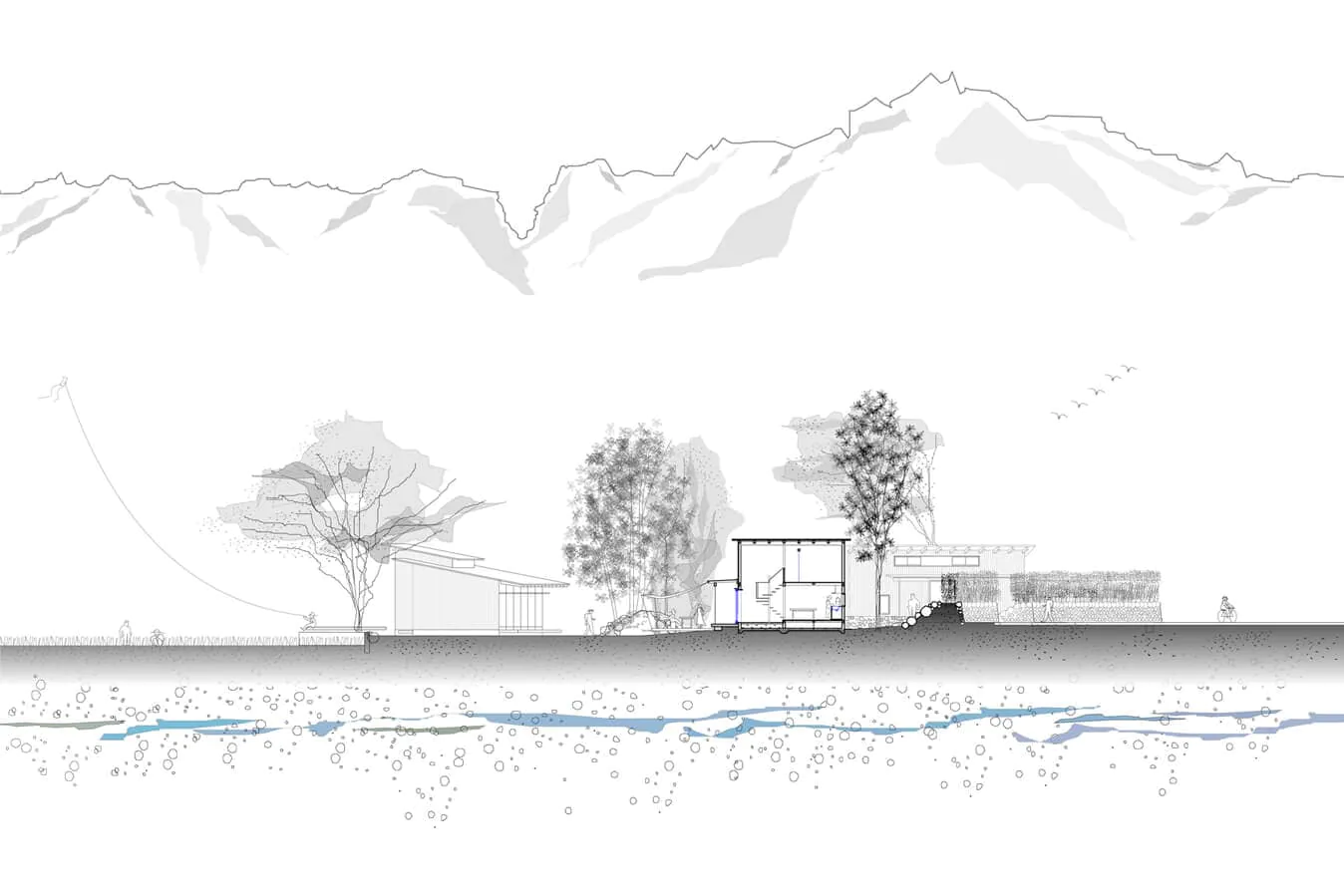

屋敷林だから木があるのは当たり前だけど、 どうして石が?という疑問はしかし、 すぐに解けました。 「散居村の地盤は扇状地なのだ」と教えられたからです。急流が運んだ砂礫が扇状地をつくり、 その上に長い時間をかけて (戦国時代後期から江戸期にかけて、だそうです)水利を整備した結果できたのが散居村なのでした。

となれば当然、このごろた石たちは、 ここから 500 メートルも離れていないあの常願寺川(第2話参照)が運んだものに違いありません。つい興味を引かれてネットを検索したら「急流常願寺川の河床礫の特徴」という論文を見つけました。

それによれば「常願寺川は世界有数の急流河川」で、その「中流から下流にかけて常願寺川扇状地が発達」とあります。 あの屋敷林があるのは、まさにその「常願寺扇状地」なのです。 この論文に並んだ石の写真を眺めていたら、なんだか私には、 それが地下から湧き出した巨大な水滴みたいに見えてきました。

屋敷林の下はごく薄い表土で、そのすぐ下は膨大な量の地下水が流れる砂礫の層なんですね。

普段、仕事をしていて「大地を感じる」なんてことはありません。でもこの仕事はだいぶ様子が違います。「石すなわち水」という禅問答みたいな命題を抱えて、私は再び鉛筆を握りしめてスケッチに戻ったのです。

1948年、青森県生まれ。1972年、法政大学工学部建築学科卒業。1980年に株式会社ぷらん・にじゅういちを設立。1990年代には台形集成材を使用する一連の木造住宅「台形集成材の家」を設計。一貫して国産材を使用する現代型木造住宅の設計を続け、建築雑誌へ木造住宅についての論考を多数発表。国産材の開発と普及に努める。2007年以降は「町の工務店ネット」と共同で、日本の町家建築に学んだスタンダードな木造住宅を目指す「現代町家」シリーズに取り組んでいる。