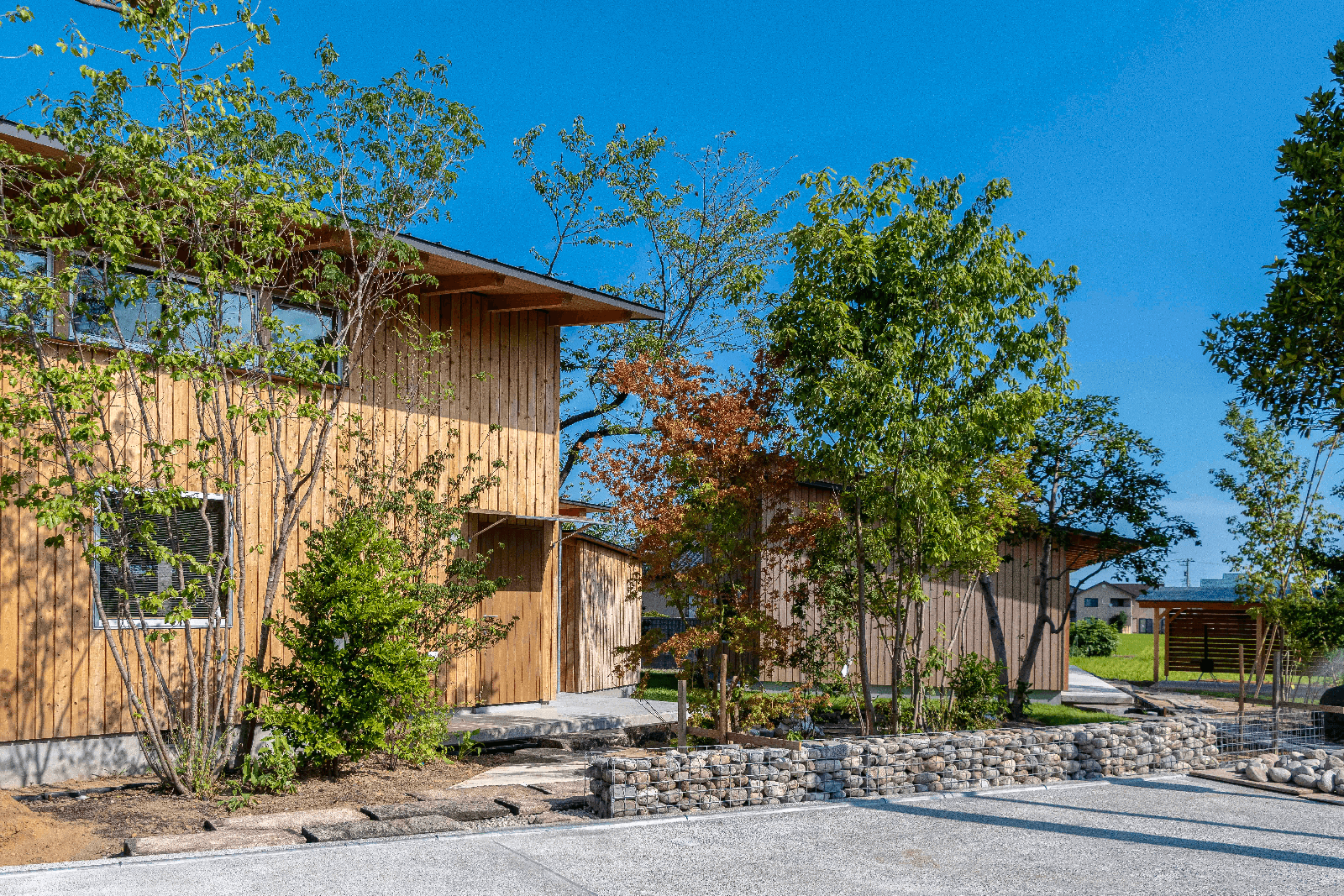

未来を見据えた柔軟な空間と自然素材が調和する家づくり

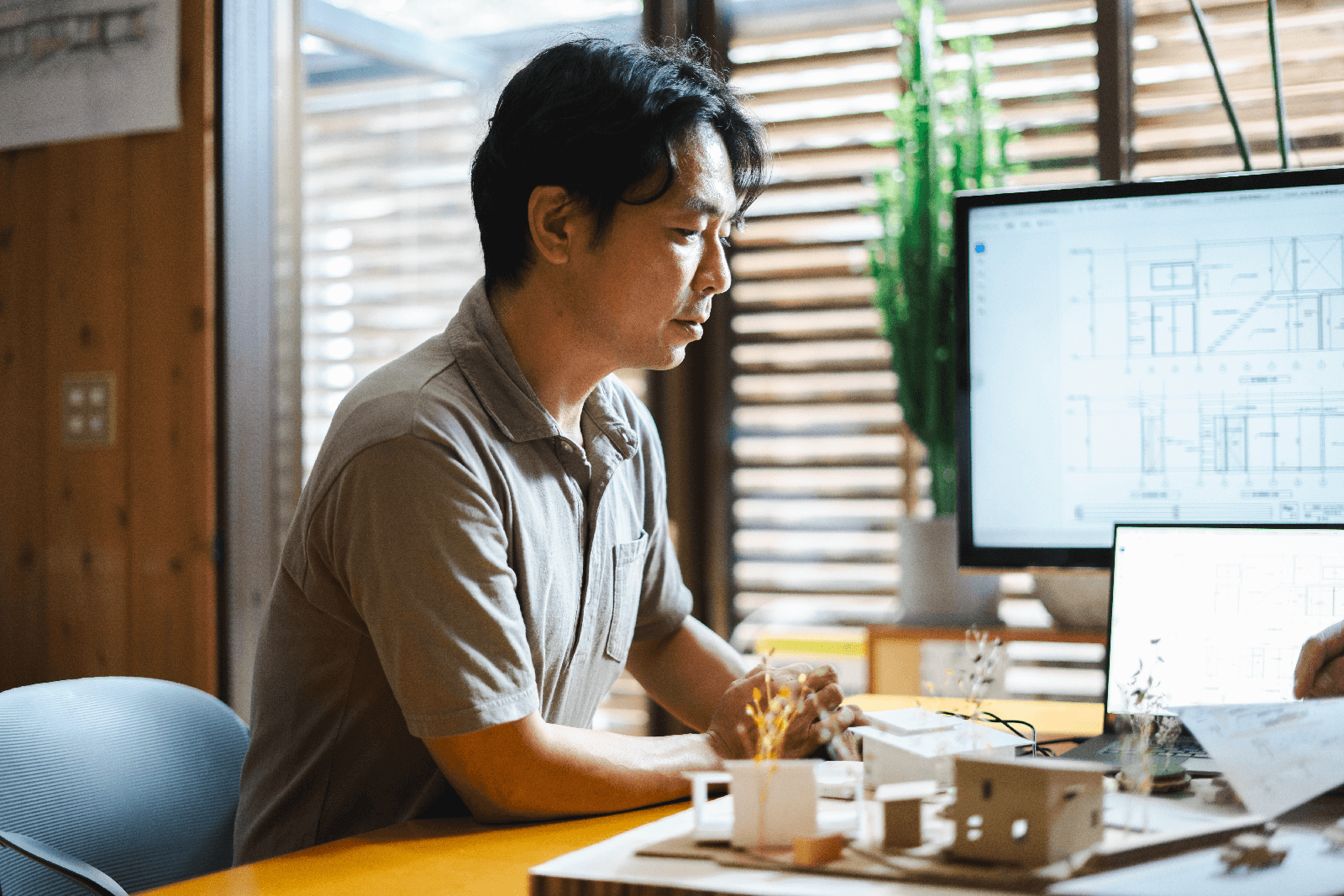

住む人の多様なライフスタイルに寄り添い、地域や自然と深いつながりを持つsun-kyo立山利田。sun-kyoプロジェクトの発足から家づくりに携わってきた、設計士の川瀬さん、施工管理技士の松居さん、そしてMAEKAWAグループ代表の前川さんに、建物へのこだわりを伺いました。3人へのインタビューを通じ、その根幹をなす3つの要素、スケルトン・インフィル、屋久島地杉、そして木製サッシに焦点を当て、その魅力と家づくりのこだわりを探ります。

変化する暮らしに寄り添う「スケルトン・インフィル」とは?

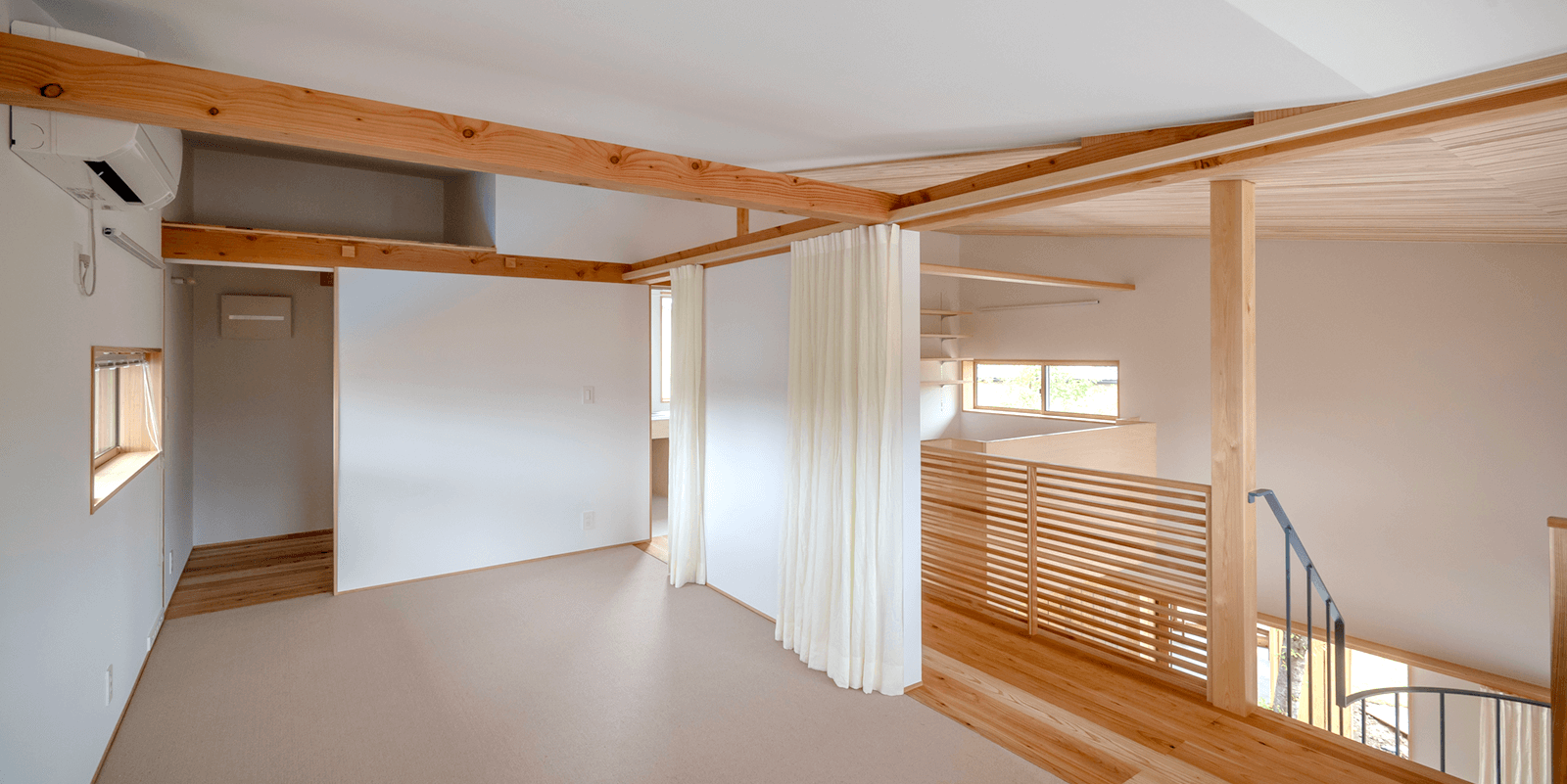

「スケルトン・インフィル」とは、建物の構造体(スケルトン)と内装・設備(インフィル)を分離して考える建築手法です。これによって間取りの変更やリノベーションが容易になり、住む人のライフステージの変化に合わせて、住まいの形を自由にカスタマイズできるのが最大の特徴です。

sun-kyoプロジェクトの家づくりでは、計画当初からこのスケルトン・インフィル構造の採用が決まっていました。川瀬さんは、「多くの著名な建築家が『まずはシンプルな大枠を作り、そこに間取りを当てはめていくのが一番良い建物ではないか』と口をそろえて言います。その理由の一つとして、構造材の無駄も減らせますし、建物としても美しい仕上がりになると考えています」と、その合理性を強調します。

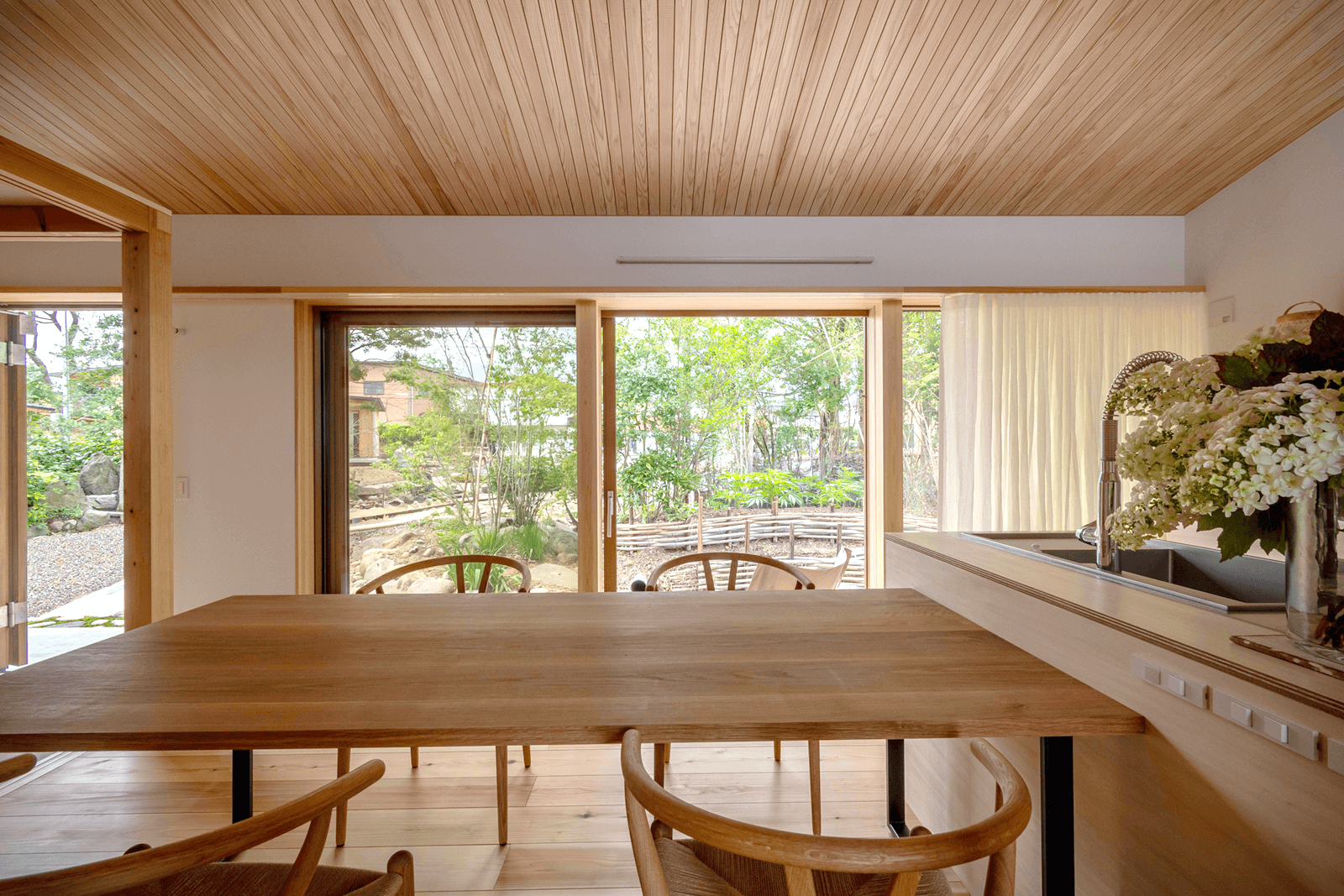

sun-kyoでのスケルトン・インフィルの考え方は「壁を作りすぎないこと」。川瀬さんは、「建具も最小限に抑え、カーテンで空間を仕切ることで、ご家族の成長やライフスタイルに合わせて間取りを柔軟に変更できるのが最大のポイントだと思います」と、この柔軟性を最大のメリットとして挙げます。

また、構造材である柱や梁をあえて見せる「真壁(しんかべ)」を採用したことも、sun-kyo立山利田の大きな特徴です。松居さんは、「柱や梁などの構造材を石膏ボードなどで覆い隠さず、化粧材としてそのまま見せているのが一番の特徴にもなっている」と語り、「木材も長持ちしますからね」と、耐久性向上にもつながると説明しています。柱は3尺(約91cm)のピッチで美しく配置されているため、構造材がそのまま意匠となり、視覚的にも魅力的な空間が生まれました。

川瀬さんは、「まずは現在のオープンな状態で住まいを体験してみてほしいです。暮らしてみて、もし変更が必要だと感じられたら、もちろん対応できますので」と、すぐに間取りを固定せずに住んでみることを推奨しています。松居さんも、「入居前にすべてを決めてしまわずに、実際に生活しながら考えていくのが一番いいんじゃないかな」と同意します。

シンプルな空間だからこそ、住む人の想像力をかきたてる。彼らの言葉には、自分たちらしい暮らし方を見つけてほしいという願いが込められています。川瀬さんは、スケルトン・インフィルがどのように捉えられるか不安もあったそうですが、「完成見学会では、さまざまなご家族構成の方々が、この空間はこんな風に使いたい、将来はこうしたいと想像しながら、好意的に受け入れられていたのが印象的でした」と言い、それは4棟の開放的な空間が、あらゆるライフスタイルの方々に広く共感を得られたことを示しています。

究極のメンテナンスフリー素材「屋久島地杉」

建物の外壁には、優れた耐久性と独特の魅力を持つ屋久島地杉が採用されました。前川さんは、以前サウナで屋久島地杉を使った経験から、その魅力を知ったと言います。「最初にサウナで屋久島地杉を使った際、その耐久性と香りの良さに魅力を感じました。外壁材としての採用事例も以前から知っていたため、ぜひsun-kyoの家でも使いたいと思ったんです」と、採用の経緯を語っています。

屋久島地杉は、その名の通り屋久島に生育する杉で、屋久杉の遺伝子を受け継いでいます。前川さんは、「屋久島地杉は、本土の杉と比べて木に含まれる油分が圧倒的に多いんです。そのため水に強く、外壁材として非常に適しています」と、その特性を説明します。豊富な油分により、長期間にわたって美観を保ち、外壁のメンテナンス(特に塗装)の手間を大幅に削減できる。川瀬さんも、「外壁は家の中で一番メンテナンスが気になる部分だと思うのですが、屋久島地杉を知れば知るほど『究極のメンテナンスフリー素材』だと強く感じるようになりました」と、その可能性に大きな期待を寄せています。

松居さんは、屋久島地杉を初めて間近で見た時のことを、「正直、あまり良い印象ではありませんでした。本土の杉と比べて色味がやや黒っぽく、木目もあまり美しくないように感じていたんです」と振り返ります。しかし、実際に施工してみると、「材料そのものの硬さや重さを感じ、高耐久という優れた特性を実感した」と話します。施工から数ヶ月たつと、色が落ち着き、独特の風合いが増した様子を見た松居さんは、「これからどんどん良い風合いに変化していくんだろうなと思います」と、経年変化への期待を語ります。

川瀬さんも「屋久島地杉は最初、色の差が出ることはありますが、年月がたつにつれて均一なグレーになっていくんです。木が経年劣化した見た目に抵抗がある方でも、受け入れられやすいのではないか」と、自らの目で見て実感したことを基に、長期的な美しさに魅力があることを説明します。

また、屋久島地杉はその強度も特筆すべき点です。川瀬さんによると、「ヤング係数(※木材の曲げに対する弾力性を測る指標)を実際に検査したところ、本土の杉と比べて数値的にも断然強いようです」とのこと。続けて松居さんも、「施工していると本当によく分かります」と話す通り、その硬さを十分に実感していたそうです。ただし、硬さゆえの苦労もあったそうで、「クギが入りにくいんです。強度があって絶対抜けない特殊なステンレス製のクギを使ったのですが、木が硬すぎて、たたいても入り切らず途中で抜けもしない、という苦労もありました」と施工上の課題があったことを明かしてくれました。

屋久島地杉を使用した外壁の張り方にもこだわり、水の切れが良く、裏側の通気層も確保できる「大和張り」が採用されました。前川さんは「屋久島地杉は幅が狭く立体感もありますし、やはり大和張りが一番適した貼り方だと思います」と、大和張りが木の特性を最大限に生かし、機能性と美しさの両面を追求した最適な選択であったと振り返ります。

自然とのつながりを深める「木製サッシ」

今回のプロジェクトでは、室内の居心地の良さを追求し、家の内外の境界線をより自然に、柔らかくつなぐために、大きな開口部には木製サッシが採用されました。

周辺の豊かな自然環境を最大限に取り込むうえで、メインとなる開口部の見え方は非常に重要な要素でした。川瀬さんは、「アルミや樹脂のフレームと、木のフレームとでは、外の見え方がまったく違いますからね」と、木製サッシがもたらす視覚的な違いを説明します。さらに、「家の中と外をつなぐ境界線がより自然に、柔らかくなって。その結果、室内の居心地も格段に良くなる。それが木製サッシの一番良い点だと思います」と、木製サッシが空間にもたらす効果について話します。

そして、プロジェクトの発足当初から関わる建築家の趙さんは、採用された木製サッシに特別な魅力を感じていると語ります。「ドイツ製の金物を使った木製サッシは、私にとってはまるで高級車のドアのような感覚です。閉めた時に少し気圧が上がるような密閉感があって、それも気に入っています。建築において、開口部ほど暮らしのクオリティを左右するものはないな、と常々感じています」。この言葉は、単なる機能性だけでなく、開口部が暮らしの質に与える影響の大きさを物語っています。

立山連峰を望むことのできるsun-kyo立山利田に立つ家々にとって、耐震性といった構造面もクリアしつつデザイン性と居住性を両立させる木製サッシは、住まいの大きな魅力になっています。

未来を見据えた持続可能な暮らしの形

sun-kyo立山利田は、単なる住居の提供に留まらず、未来を見据えた持続可能な暮らしのあり方を提案しています。スケルトン・インフィル構造によって住む人のライフステージの変化にも柔軟に対応し、屋久島地杉の大和張りによって長期にわたる美観とメンテナンスフリーを実現。さらに、木製サッシは、豊かな自然との共生を促し、心地よい室内空間を創り出します。

これらの要素が組み合わさることで、住む人は自分らしい暮らし方を追求しながら、環境にも配慮した持続可能な生活を送ることができます。sun-kyoプロジェクトの家づくりは、これからの住まいづくりの新たなスタンダードを示すものとなるでしょう。