「あるものを活かす」持続可能な選択から生まれる一風変わった分譲住宅

住宅を守るために広い宅地に植えられた樹林を維持管理していくのは容易ではありません。空き家となり管理者を失った屋敷林を再生するとなれば、なおのことです。悪条件が目立つように思える屋敷林ですが、sun-kyoプロジェクトの舞台となる物件は見方を変えると、住宅としての好条件が多く備わっていました。

買い手がつきにくい無人化した屋敷林物件に備わっていた、住宅としての好条件。屋敷林を継承していくために考えられた、新しい暮らし方。そして、その暮らし方を表現する「sun-kyo」という名前の由来とは。一風変わったsun-kyoの分譲住宅が生まれるきっかけにまつわる3つの要素を、ここにまとめました。

自然に恵まれた、交通利便性の高い立地

sun-kyoの分譲住宅があるのは、富山県中新川郡立山町利田。富山市と中新川郡を隔てる常願寺川のすぐ近くに位置しています。常願寺川沿いは散歩コースとしても人気が高く、河川敷を利用した公園には立山連峰を眺めながら散歩が楽しめる遊歩道やサイクリングコース、芝生広場やスポーツ施設が充実。立山町の雄大な自然を満喫できる場所であり、アウトドアが好きな方やファミリーにも人気のエリアです。

敷地の一部からも田園風景の先に広がる立山連峰を望むことのできる自然豊かなエリアにありながら、県道の富山立山魚津線に面する好立地。車での移動には最適といえる場所です。また、敷地の目の前にはバス停があり、富山市内へのアクセスも良く、公共交通機関での移動にも困りません。

コミュニティ単位で楽しむ暮らしの創造

維持管理していくことの難しい屋敷林を、新しい形で継承していく方法として導き出された暮らし方が「数軒の住宅で屋敷林をシェアし、環境を共有する」というものです。

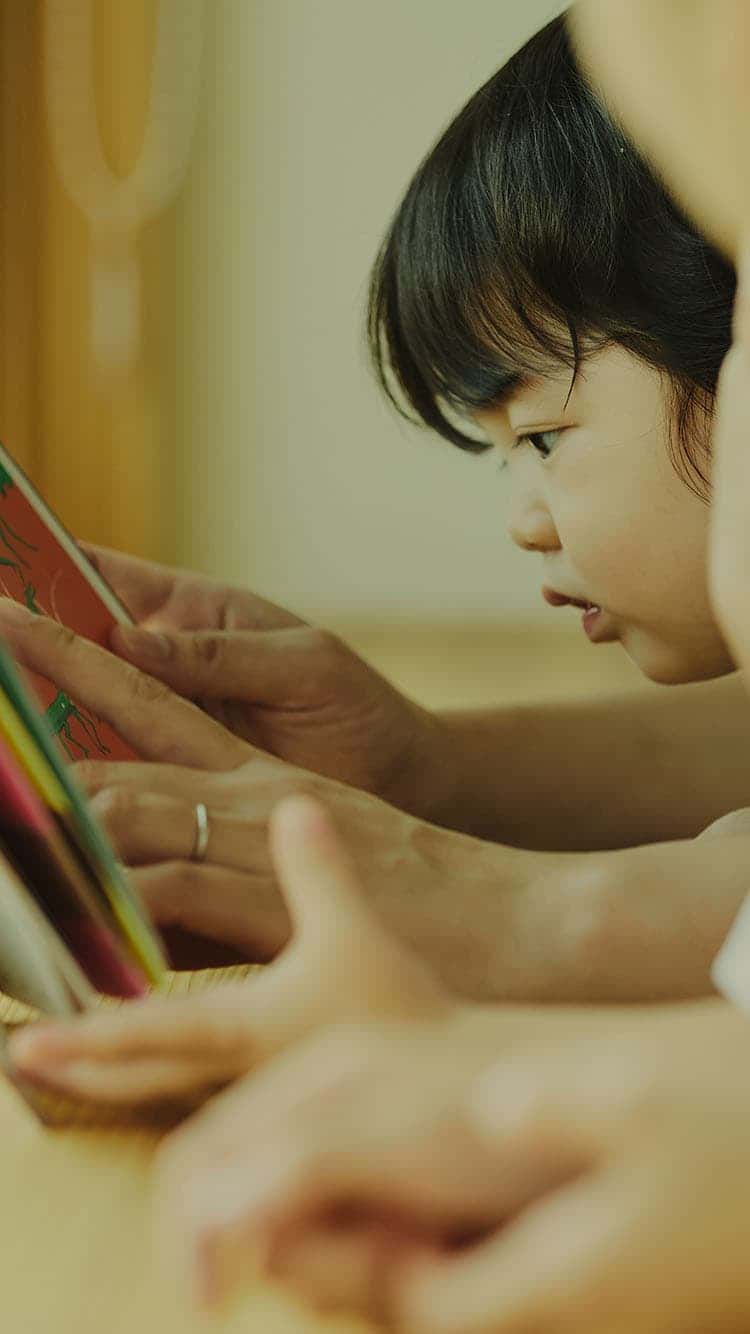

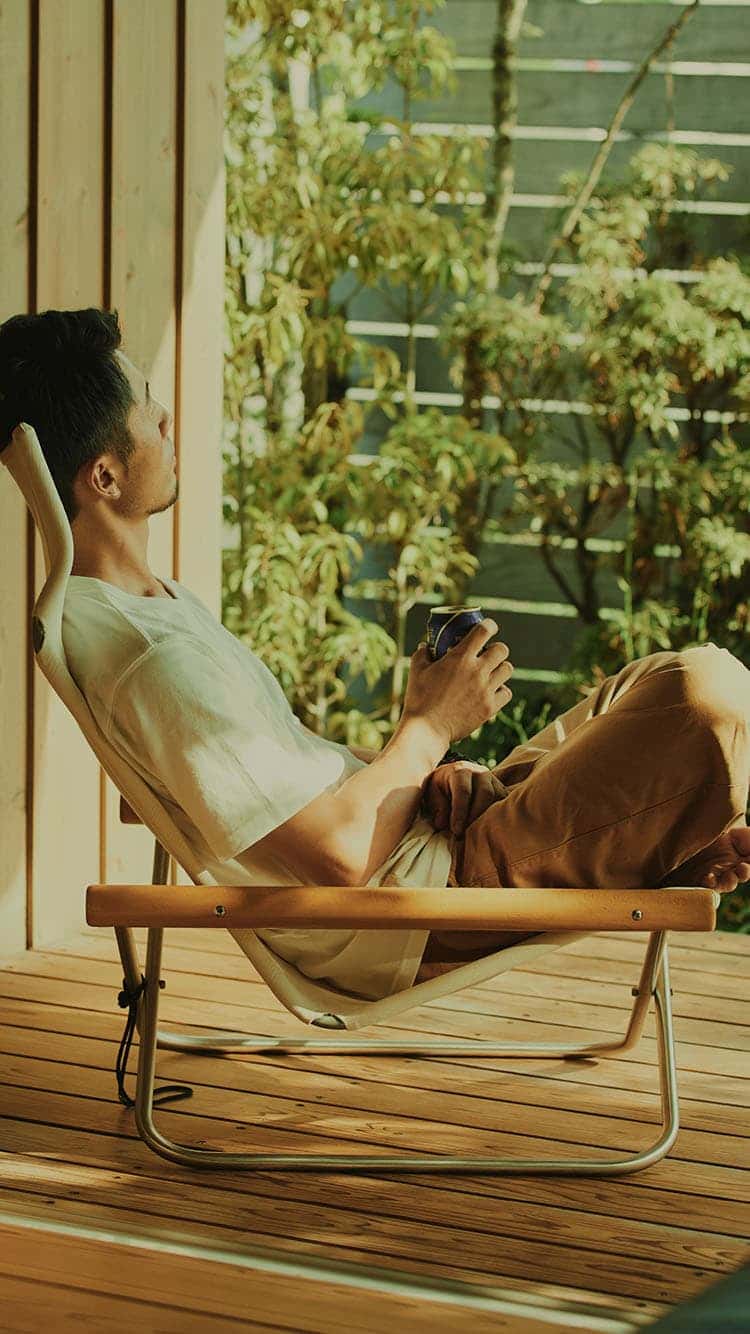

敷地内は、元の地形と植生を尊重し、活かしながら広葉樹が豊かな明るい森へと変えていく。木々で境目をゆるやかに設計することで、住宅同士が自宅の庭を越えて隣家の庭の借景を楽しんだり、住人が自然と顔を合わせて挨拶を交わしたり、交流しやすい環境を生む。sun-kyoプロジェクトが目的とするのは「家単位で暮らしを楽しむ」住宅を建てるのではなく「コミュニティ単位で暮らしを楽しむ」住宅群を創ること。sun-kyoの分譲住宅は、隣人や周辺環境とのゆるやかなつながりを楽しむコミュニティが育まれる環境づくりを目指しているのです。

sun-kyoの名前に込められた2つの意味

始動した時点では、まだ名前のなかった本プロジェクト。目的が明確化した時にしっくりきたとプロジェクトメンバーが話す名前が、2つの言葉から成り立つ「sun-kyo」というものでした。

言葉の1つは、散らばって住むことを意味する単語「散居」。散居とは主に、広大な耕地の中に民家が点在する集落形態のことを指します。砺波市には日本有数の散居村があり、富山県にとっては地域の特色を表す縁の深い言葉です。「広い敷地に散らばって暮らしを営む」という、このプロジェクトで創造する暮らし方を表しています。

もう1つの言葉は、土地・地域に光を当てるという意味を持たせた造語「sun(太陽)+ kyo(居)」です。太陽を意味する英単語「sun」と、暮らしを意味する漢字「居」を組み合わせた、“散居”の同音語。sun-kyoの分譲住宅で実現する新しい暮らしによって、この土地・地域に光を当てるという意味を込めて作られた言葉です。

2つの言葉から成り立ち、2つの意味が込められたsun-kyo。「あるものを活かす」という持続可能な選択から始まり、隣人や周辺環境とゆるやかにつながる一風変わった分譲住宅が、ここから生まれます。