【風景のロングパス_3】 無人化する屋敷林

sun-kyoプロジェクト・設計チームの趙 海光さんによるエッセイを、全12回に渡ってお届けします。

タイトルである“風景のロングパス”には「遠い先の誰かに、この風景をロングパスしよう」というこのプロジェクトへの想いが込められています。

無人化する屋敷林

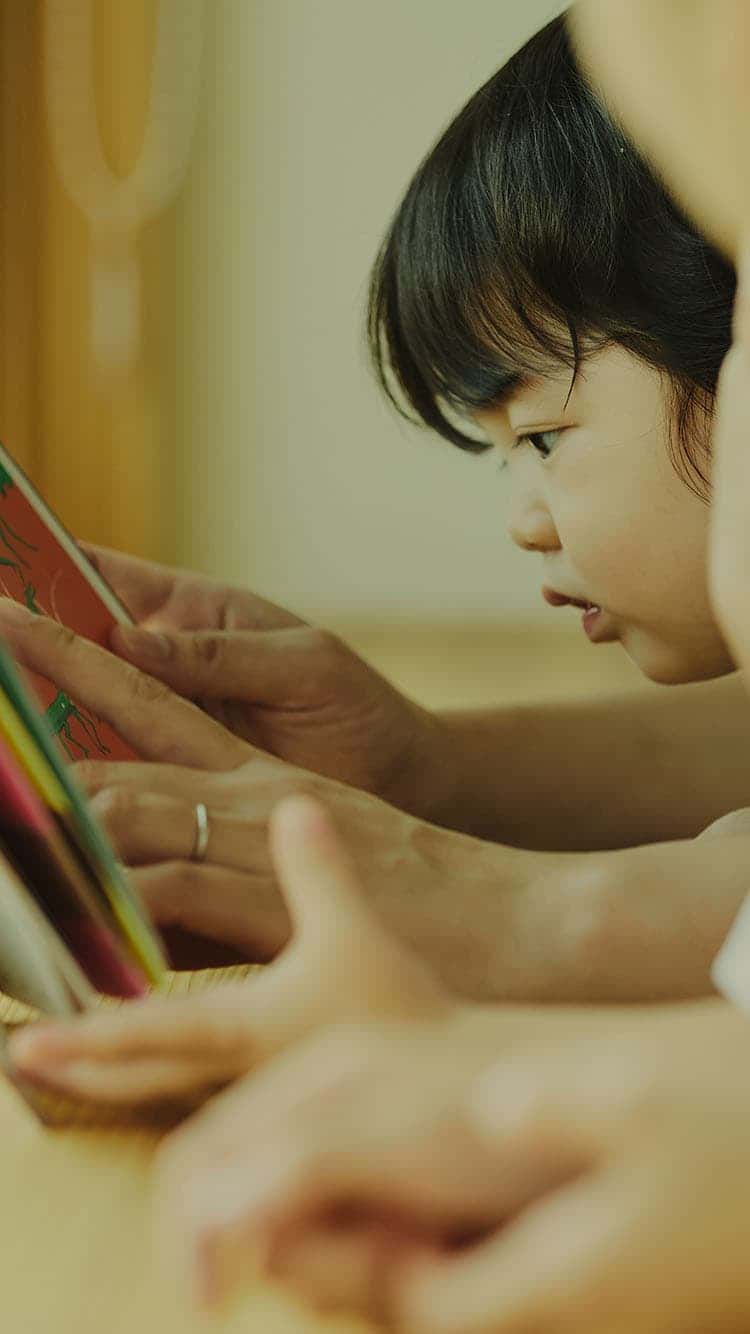

案内されたのは国道沿いの、杉の高木が聳え立つ、小さな森のような場所です。道路側は丸石を積んだ石垣で閉ざされていて、内側はシンと静まり返っていました。外界から遮断された、そこはまるで別世界で、なるほどこれが屋敷林か。

20mはあろうかという杉の高木の他にも柿や桜、それに桐やタイサンボクなど、その屋敷林には雑多な木々が入り混じり、そして奥に大きなお屋敷が建っています。もう長いこと無人だそうで、こういう無人化したお屋敷がこの辺りにもたくさんあるんだとか。空き家問題は大都市ばっかりじゃないんですね。

ぼんやりとその大きなお屋敷を眺めているうちに、私は無人化する理由がなんとなくわかる気がしました。大きすぎるんですよね、家も屋敷林も。

土地の広さは約1800㎡(550坪くらい)、家だって離れも合わせれば100坪以上ありそうです。これを個人で賄うのは容易じゃない。昔は一族が総力を上げて守ってきたものが、今は個人の負担になるわけで、これはやはり無理だなあ‥‥

と、ため息をつきながら、せっかくなのであたりを車で走り回ってもらいました。そこで見たのが冒頭のシーンです。時は春。立山連峰の山裾に、新緑の屋敷林が点々と広がっていました。

遠目には美しい屋敷林と、それが浮島のように点在する風景もしかし、走り回ってみると危機が迫っているのがわかります。放置され、藪化し始めている屋敷林も目につき、無人化は私が最初に見たところだけじゃなさそうでした。

1948年、青森県生まれ。1972年、法政大学工学部建築学科卒業。1980年に株式会社ぷらん・にじゅういちを設立。1990年代には台形集成材を使用する一連の木造住宅「台形集成材の家」を設計。一貫して国産材を使用する現代型木造住宅の設計を続け、建築雑誌へ木造住宅についての論考を多数発表。国産材の開発と普及に努める。2007年以降は「町の工務店ネット」と共同で、日本の町家建築に学んだスタンダードな木造住宅を目指す「現代町家」シリーズに取り組んでいる。