【風景のロングパス_7】木々の見取り図

sun-kyoプロジェクト・設計チームの趙 海光さんによるエッセイを、全12回に渡ってお届けします。

タイトルである“風景のロングパス”には「遠い先の誰かに、この風景をロングパスしよう」というこのプロジェクトへの想いが込められています。

木々の見取り図

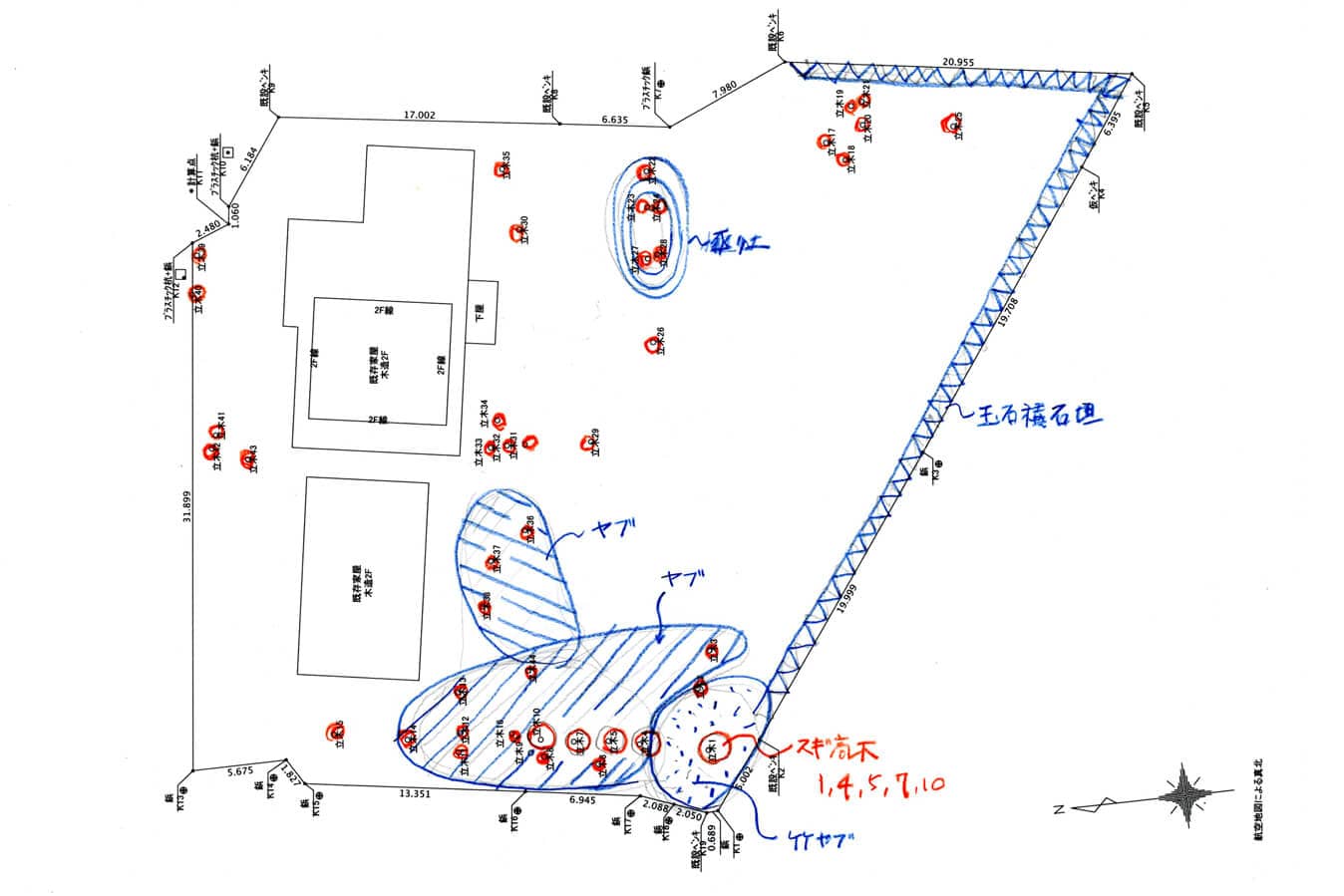

ところで、 計画を進めるためには屋敷林に生えている木々の見取り図を作る必要がありました。そこでプロの指導を仰ぐことにして、前川建築グループで造園チーム(niwanoso)を率いる堀さんに調べてもらったのが下の調査図です。

調査の結果、立木は細いものまで全部入れて 44 本、樹種は針葉樹から広葉樹まで多種多様でした。なかには堀さんが首を傾げてしまうものまであって、植物の世界というのはまことに奥が深い。

堀さんによれば、放置されていたせいか、この屋敷林の健康状態はあまり良くないようです。特に西側の杉の高木の周りが激しく藪化しているのが問題とのこと。じつはそのあたりの藪は、私も前回すでに体験済みで、なにしろ細い枝や蔓が体に絡みつき、顔を弾かれ、棘が服に突き刺さって、前に進めなくなるのです。風通しが悪く、見通しもきかず、これはなんとかしなければ。

屋敷林を健康な状態に戻すには、 藪化している灌木を取り去るのはもちろん、かなりの数の樹木を間引く必要があると聞いて、私は焦りました。「なるべく木を伐らずに」なんぞ、考えが甘かったのです。さらにここで、私は重大な決断を迫られることになりました。この屋敷林を象徴するような杉の高木(見取り図 1、4、5、 7、10)の樹列を、伐るのか、残すのか?‥‥うーん!

1948年、青森県生まれ。1972年、法政大学工学部建築学科卒業。1980年に株式会社ぷらん・にじゅういちを設立。1990年代には台形集成材を使用する一連の木造住宅「台形集成材の家」を設計。一貫して国産材を使用する現代型木造住宅の設計を続け、建築雑誌へ木造住宅についての論考を多数発表。国産材の開発と普及に努める。2007年以降は「町の工務店ネット」と共同で、日本の町家建築に学んだスタンダードな木造住宅を目指す「現代町家」シリーズに取り組んでいる。